土木構造物を安全に経済的につくるだけではなく、環境を考えた設計、施工が必要不可欠な昨今。私たちは自然環 境に注目し、今ある自然環境をいかに守りながら土木建造物を施工し、施工後の自然環境の変化をいかに小さくして行くかなどを予測して設計、施工してゆくこ とを重要なことと考え、環境に配慮できる土木技術者の育成を目指しています。

1年目

測量、環境調査などの基礎を中心に実習します。

2年目

基礎的な分野からさらに深く実習します。

3年目

応用的な実習、課題研究では自ら課題を決め取り組みます。

| 科目 | 学習内容 |

| 測量 | 測量成果は、地図編集、各種建設工事の計画・設計・施工ほか、近年では、防災にも積極的に利用されていることから測量作業全般にわたっての知識と技術を習得し、実際に活用できる能力と態度の育成を目指します。 |

| 工業情報数理 | コンピュータにおける情報の表し方や処理の仕組み情報社会を支える情報技術の役割や影響を理解し、問題解決においてコンピュータを効果的に活用するための科学的な考え方や方法を習得するとともに、実際に活用する能力と態度の育成を目指します。 |

| 土木施工 | 土木施工について実際の土木事業を踏まえての理解と関連する技術を身につけるとともに、安全で安心な土木構造物を施工する力の向上を目指して自ら学び、工業の発展に主体的かつ協働的に取り組む態度の育成を目指します。 |

| 土木構造設計 | 力の釣合い、外力と応力および部材断面の性質などの力学の基本的な知識を習得するとともに安全で安心な土木構造物を設計できるよう示方書などを用いて、土木構造物の部材の具体的な設計を理解し、活用できる能力の育成を目指します。 |

| 社会基盤工学 | 自然災害の多い国土において、災害を防ぎ、自然環境を保全するうえで、社会基盤にかかわる土木事業の重要性を学ぶとともに、産業や経済の基盤を支え、国民が豊かで、住みやすい社会生活を営める社会基盤の整備・維持に必要な資質・能力の育成を目指します。 |

| 土木基盤力学 | 建設工事では水に関連した工事がきわめて多いため、水の運動を力学的に取扱う「水理学」という学問を通して水の基本的性質、水の流れの状態、水が流れるときにほかの物体に及ぼす影響などを学び、構造物を支える地盤の土がどの程度の強さを持っているのか、構造物の荷重が作用した場合に地盤沈下や変形があるかどうかなど地盤の土の性質について「土質力学」を学ぶことで、水と土に関わる事象について土木工事の計画、設計及び施工に活用できる能力の育成を目指します。 |

| 製図 | 製図の基礎を十分に把握し、土木製図に関する基本的な知識と技術を習得するとともに、図面を正しく読み、作成する能力を養います。また、土木製図の重要性を理解し、測量製図、設計製図、CADの基礎的な技術を活用できる能力の育成を目指します。 |

| 工業技術基礎 | 専門分野の学習に先立って、工業の各分野に共通に必要である基礎的な態度、技能、知識などを実験・実習により体験的に学習することで工業に関する広い視野と問題解決の能力及び意欲的な態度の育成を目指します。 |

| 実習 | 日本の伝統的な技術・技能にふれるとともに、安全衛生や技術者としての倫理、環境及びエネルギーへの配慮などについて、総合的に理解するため、土木材料実験、土質試験、水理実験を行うとともに関係機関と協働することで環境保全について学び、工業の発展を担う職業人として、必要な資質・能力の育成を目指します。 |

| 課題研究 | 作品制作・製品開発、調査・研究・実験、産業現場等における実習、職業資格の取得を通して、社会を支え産業の発展を担う職業人として必要な資質・能力の育成を目指します。 |

環境土木科では、各資格試験への挑戦、十勝管内企業への現場見学、二年次でのインターンシップを通してキャリア教育を行っています。

| 全員受検資格 | 主催 |

| 2級土木施工管理技術検定 |

(一財)全国建設研修センター |

| コンクリート製品検定 |

(一社)全国コンクリート製品協会 |

| 計算技術検定 | (公社)全国工業高等学校長協会 |

| 日本語ワープロ検定 | 日本情報処理検定協会 |

| 情報処理技能検定(表計算) | 日本情報処理検定協会 |

| 任意受検資格 | 主催 |

| 測量士補 | 国土地理院 |

| 危険物取扱者試験 | (一財)消防士試験研究センター |

環境土木科より

(環境土木)2年生建設産業3者説明会

12月10日に2年生対象の官公庁、建設コンサルタント、施工会社による建設産業3者説明会が行われました。その様子をお伝えします。

最初に官公庁の説明が行われました。発注業務など官公庁が果たす役割をご説明いただきました。

計画がどのようになされ、どのような効果があったかの検証を行うことが理解できました。

次に建設コンサルタントの調査や設計の業務についてご説明をいただきました。

工業高校前の道路がどのようにできたかなどが特に印象深かったです。

最後は直接工事を行う施工会社の建設業に果たす役割や具体的な業務内容をご説明いただきました。

また、仕事で生かせる重要な資格についてのご説明もいただきました。

生徒からは多くの質問がなされました。

女子の生徒に対して、女性技術者の立場からご助言をいただきました。

生徒代表より感謝の言葉を述べ、閉会いたしました。

2年生は進路実現に向けて動き始める時期となりました。

今回の説明会が、自身の進路を考える一助となれば幸いです。

(環境土木)帯広建設業協会と高校生との意見交換会

12月9日に帯広建設業協会と高校生との意見交換会に2年生10名が参加しました。その様子をお伝えします。

~高校生と語る「建設業の未来と魅力」~と題して行われたこの会は毎年この時期に行われています。

地元の建設業関係者が大勢いる中、緊張していたとは思いますが参加した生徒たちは質問や意見を積極的に発していました。

このような経験が、自分たちが将来従事する仕事についての学びを深め、高校生で学んだ土木の知識を生かす仕事に就くことにつながっていくことと思います。

帯広建設業協会様、このような建設業を理解する場を設けていただき大変ありがとうございました。

(環境土木)札幌市職員業務説明会

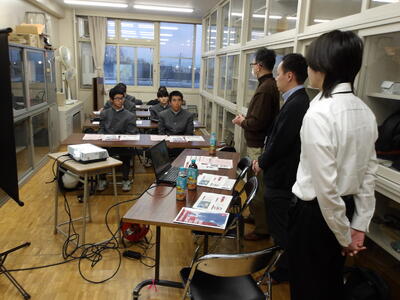

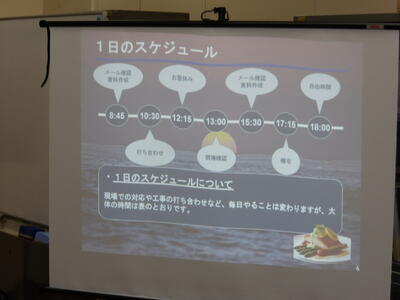

12月9日に札幌市職員の方が本校を訪問され、1年生の公務員希望者を対象に業務説明会が行われました。その様子をお伝えいたします。

具体的な仕事内容はもちろん、採用試験から入庁に至るまでの貴重なお話をいただきました。

次に札幌市役所に採用された本校卒業生を含む職員の方から、自身の仕事内容や公務員合格に向けた取り組みについての説明がありました。

公務員を目指す生徒には大変参考になりました。お忙しい中、貴重な時間を割いていただきありがとうございました。

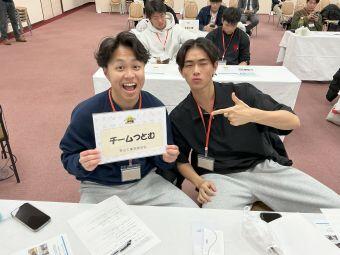

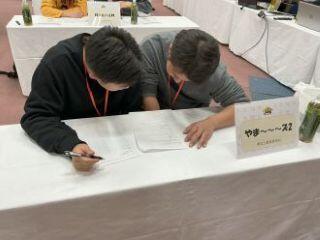

(環境土木科)コンストラクション甲子園 十勝地区予選会

11月29日(土)に第4回高校生建設業クイズ選手権北海道大会「コンストラクション甲子園」十勝地区予選会が行われ、帯広工業高校の環境土木科から3年生14名の7組が出場しました。

太田、福永 チーム名「Teamアサシン」

安岡、宮尾 チーム名「超ハルハル神」

山崎、山田 チーム名「やま~~~ズ2」

寺島、立花 チーム名「ストッカー」

水野、吉田 チーム名「クロちゃんズ」

大石、八巻 チーム名「あほーず」

川瀬、鈴木 チーム名「チームつとむ」

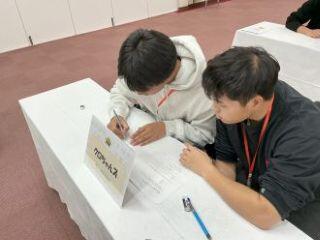

筆記試験からのスタートです。

続いて2択問題での対戦です。

4択問題へ続いて・・・

回答はパネルへ書き込む形式へ変わり、熱戦が展開していきますが・・・

接戦の末、帯広農業高校さんが1月24日サッポロファクトリーで行われる決勝大会に進みました。

帯広農業高校さん、決勝大会も頑張って沖縄旅行を勝ち取ってきてください!

(環境土木)下音更中学校1年生学校訪問・見学会

11月27日に下音更中学校1年生による学校訪問見学会が行われました。その様子をお伝えします。

生徒19名・先生1名のご参加をいただき、2グループに分かれて見学会を行いました。

パネルを用いて地域貢献活動や環境調査、環境保護活動を紹介しました。

続いて、動画による学科の紹介をさせていただきました。

環境工学実習室に場所を移して、コンクリートの説明と圧縮強度試験の見学を行いました。

最後に学科パンフレットを手渡して終了しました。これまで通り3年生女子3名が、説明を含むすべてを行いました。

中学1年生には、在校生自らの説明なので親近感があり、分かりやすかったのではないでしょうか。

今回の訪問が、将来の進路選択の一助になれば幸いです。

(環境土木)2年生環境学習 タンチョウの給餌場づくり

11月20日に2年生が生態系の保護と自然環境への関心を深めることを目的にタンチョウの給餌場設置を行いました。その様子をお伝えします。

十勝川中流部市民協働会議の方のご案内で本校より出発しました。

幕別町でタンチョウ7羽を確認できました。

給餌場づくりの場所に到着し、全員でお世話になる担当の方々にあいさつの後、道具や資材の説明を受け3班に分かれて作業開始です。

単管を、自在クランプを使い正三角形になるように組みます。

転倒しないように穴を掘り、先端を埋めます。

三角形に組んだ単管の中心にバケツを置き、デントコーンを入れます。

人工物とわからないように外側からむしろを巻きます。

完成した給餌場の前で記念撮影をしました。

最後に生徒代表より謝辞を述べ、タンチョウ給餌場づくりの環境学習を終えました。

これで今年度の環境学習はすべて終了しました。

今年度の環境学習にかかわってくださった十勝川中流部市民協働会議の皆様、大変ありがとうございました。

来年度も引き続きよろしくお願いいたします。

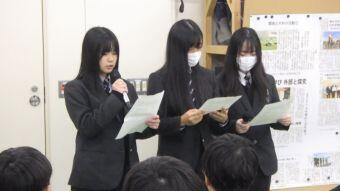

(環境土木)更別中央中学校1年生ご訪問

11月18日、更別中央中学校の1年生が本校を見学に来てくれました。今回はその様子をお伝えします。

毎度お馴染みの環境土木科3年生女子3名は担当教諭との打合せもいつも通りに行い、あとは更別中央中学校の皆さんをお迎えするだけです。

今回は先生に引率されて23名の生徒さんたちが本校へ見学にいらしてくれました。

環境土木科3年生の女子3名はいつもの調子で明るく元気に案内役を務めてくれます。

先日の研修視察でいらしたPTAの方からも「女子生徒がカッコいい」という感想をいただきました。ありがとうございます!

以前に新聞社様に取り上げていただいた記事やYouTubeで配信した「土木女性技術者魅力発信会」の動画をご案内差し上げましたが、真剣に話を聞いてくれて嬉しかったです。

これからまだ中学校生活が続きますが、進学を検討する時期が近づいたとき帯広工業高等学校環境土木科を思い出してくれることを期待しております。また来てくださいね!

お疲れさまでした。今日もありがとう!

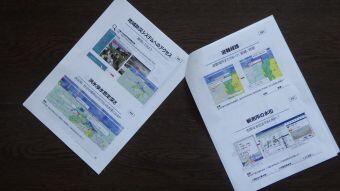

(環境土木)3年生防災学習

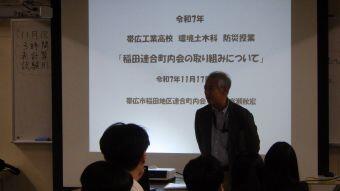

11月17日は十勝川中流部市民協働会議の皆様を講師としてお迎えして、3年生の防災学習が行われました。その様子をご覧ください。

まずは、実際に十勝で発生した大地震や洪水、台風について画像を交えてお話しくださいました。

「十勝川水系 地域防災システム」について、その使い方を学びました。

システムへのアクセス方法をレクチャーしていただき、洪水浸水想定深さ、避難経路、観測所の水位等の検索を演習で学びました。

観測所の監視カメラや雨量、雨雲の動きや豪雨レーダーも確認できます。

帯広市稲田地区連合町内会の会長である室瀬様から稲田連合町内会としての防災への取り組みについてもお話を聞かせていただきました。

最後に生徒代表がお世話になった3年間についての謝辞を述べ、防災学習が終了しました。十勝川中流部市民協働会議の皆様誠にありがとうございました。

(環境土木)環境防災学習続報

10月29日にお伝えした「生物に高めてもらおう!我々の防災意識 #底生動物#ハザードマップ#災害」吉備国際大学 農学部 海洋水産生物学科 教授 布川 雅典 氏による環境防災学習の記事が、11月5日付十勝毎日新聞および11月12日付北海道通信に掲載されましたのでお伝えします。

(環境土木)1年生職場見学会

11月11日に帯広開発建設部道路・開発5事務所との教育支援パートナーシップ協定に基づく活動の一環として1年生の職場見学会が行われました。その様子をお伝えいたします。

帯広開発建設部第2地方合同庁舎に行き、開発局の概要、各部門の概要の説明を受けました。

これは災害対策室で説明を受けている様子です。

次に帯広道路事務所に行き除雪車両の見学、災害対策用車両の見学を行いました。生徒は楽しみながらもこれらの仕事の重要性を実感していた様子でした。

最後に千代田新水路に行き、この新水路が果たす役割を学習しました。

千代田新水路は魚道が設置してあり、魚がそれを通る様子を観察しました。

最後に集合写真を撮影していただき、1日の職場見学会を終えました。

本日の見学会が1年生の進路選択の一助になることと思います。帯広開発建設部の皆様ありがとうございました。

〒080-0872

北海道帯広市清流西2丁目8番地1

TEL:0155-48-5650

FAX:0155-48-2680